また同じミスをしてしまった…」「過去のトラブルが再発してしまった…」こんな経験、あなたの職場でもありませんか?

業務の中でミスやトラブルは避けて通れないもの。しかし、それを放置してしまうと、企業の信用を失い、場合によっては大きな損失につながります。では、どうすればミスやトラブルを減らせるのでしょうか?

本記事では、管理職を目指すあなたに向けて、業務のミスやトラブルを減らすための具体的なステップと対策を徹底解説します!

なぜミスやトラブルは減らないのか?

まず考えてほしいのは、なぜ同じミスやトラブルが繰り返されるのかということです。

「確認したはずなのに…」「注意喚起はしていたのに…」といった言葉が飛び交う職場では、本質的な対策が不十分である可能性が高いのです!

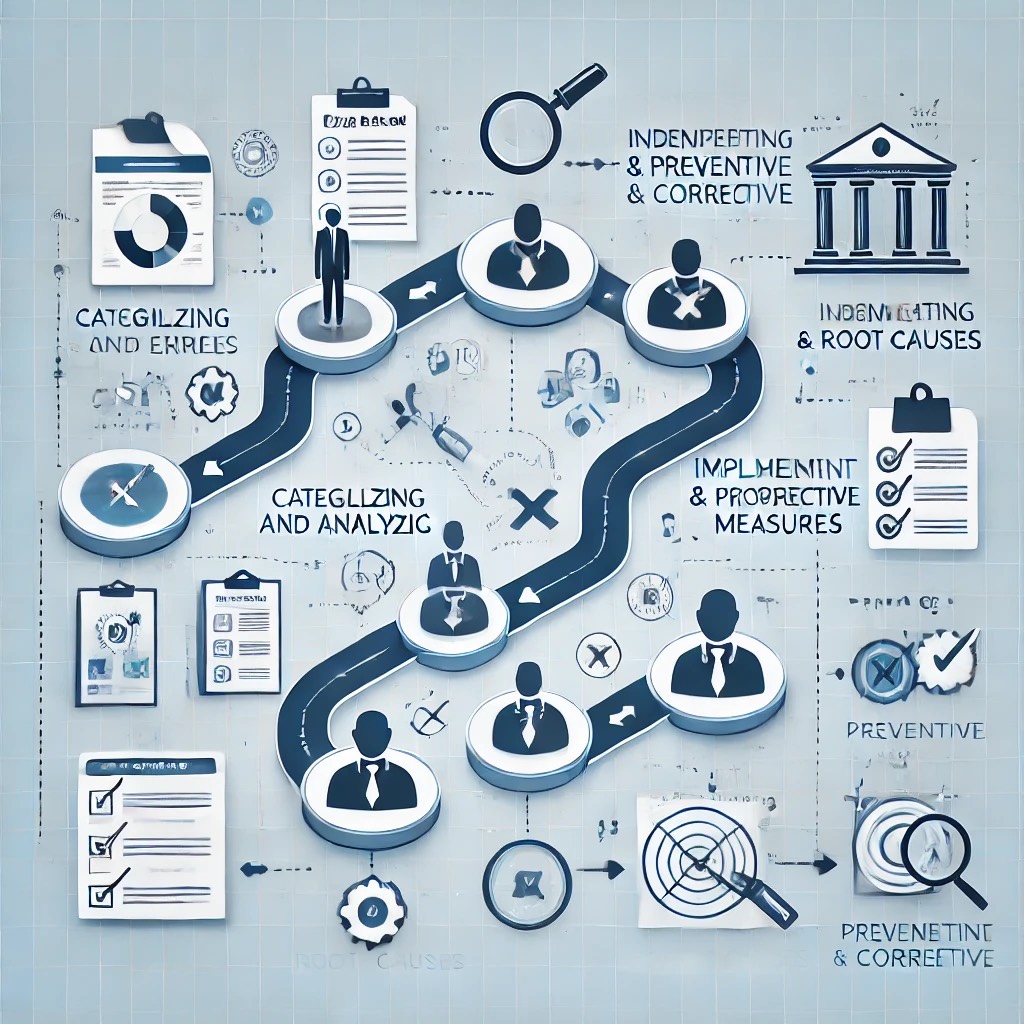

ミスやトラブルを根本的に減らすには、次の3つのステップが不可欠です。

① ミスやトラブルを分類・層別する

② 発生要因を徹底分析する

③ 未然防止策と事後対応策を実施する

それでは、具体的に解説していきましょう!

① ミスやトラブルを分類・層別する!

ミスやトラブルを減らすためには、まず「どんな種類のミスが発生しているのか」を整理することが大切です!

たとえば、事務処理のミスなら、次のように分類できます。

記入ミス(数字や文字の誤り)

記入ミス(数字や文字の誤り)

計算ミス(足し算・引き算の間違い)

計算ミス(足し算・引き算の間違い)

チェックミス(確認漏れや見逃し)

チェックミス(確認漏れや見逃し)

実施漏れ(作業自体を忘れる)

実施漏れ(作業自体を忘れる)

なぜ分類が重要なのか?

それは、ミスの種類ごとに発生原因が異なり、対策も変わってくるからです!

たとえば、「記入ミス」と「計算ミス」では、原因が全く違いますよね? 記入ミスなら「入力例がなかった」、計算ミスなら「手計算をしていた」などの要因が考えられます。

「ミスをなくそう!」と漠然と取り組むのではなく、まずは発生するミスを整理し、分類してみることが重要なのです!

② 発生要因を徹底分析!すべての要因を洗い出せ!

分類ができたら、次にやるべきことは「なぜそのミスが起きたのか」を徹底的に分析することです!

例えば、「記入ミス」が発生した場合、以下のように要因を細かく分けていきます。

• 記入例を見ずに間違えた

➡ 記入例が提示されていない? そもそも記入例を確認しない文化がある?

• 記入例を見たのに間違えた

➡ 記入例が分かりにくい? 似たような項目が並んでいる?

ここで重要なのは、「すべての要因」を洗い出すこと!

なぜなら、要因を見落としてしまうと、それに対する対策を立てることができず、また同じミスが繰り返されてしまうからです!

また、各要因ごとに「どのくらいの割合でミスが発生しているのか」を試算するのもポイント。

例えば、記入ミスが100件発生していて、そのうち50件が「記入例がなかった」ことによるものなら、記入例を追加するだけでミスの50%が削減できる可能性があるのです!

ミスを減らすためには、要因の特定と定量的な分析が欠かせません。

③ 未然防止策と事後対応策の2種類の対策を実施!

(1)未然防止策(ミスを起こさせない仕組み)

「ミスは人間だから仕方ない」なんて思っていませんか?

確かに、人間が業務を行う以上、ミスはゼロにはなりません。しかし、ミスが発生しない仕組みを作ることで、大幅に減らすことは可能です!

未然防止策には、大きく分けて物理的対策(システムやツールの活用)と指導的対策(教育やルールの見直し)の2つがあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

物理的対策(システムやツールの活用)

物理的対策(システムやツールの活用)

システムやツールを活用して、ミスが発生しない環境を作ることが、最も効果的な未然防止策です。

例えば、以下のような対策が挙げられます。

① 入力ミスを防ぐために、エラー表示を設定する

システムに入力エラーを自動で検知する仕組みを組み込むことで、記入ミスを大幅に減らせます。

例えば…

• 数字の桁数チェック(例えば、電話番号が10桁以下なら警告を出す)

• フォーマットエラーの警告(日付を「YYYY/MM/DD」の形式以外で入力したらアラート)

• 未入力チェック(必須項目が空欄の場合は送信できないようにする)

これらの機能を活用することで、入力段階でミスを防ぐことができます!

② チェックボックスを設置し、入力漏れを防止する

「うっかりミス」「確認忘れ」を防ぐために、システムにチェック機能を追加しましょう。

具体的には…

• チェックリストの導入(「 確認しました」ボタンを押さないと次に進めない)

確認しました」ボタンを押さないと次に進めない)

• ステップごとの確認プロセス(例えば、注文確認画面で「内容を確認しました」チェックを必須にする)

これにより、作業の抜け漏れを防ぎ、正確な業務を実現できます!

指導的対策(教育やルールの見直し)

指導的対策(教育やルールの見直し)

いくらシステムを導入しても、「使う人」が正しく理解していなければ意味がありません。

そのため、教育やルールの見直しも重要です。

① 作業マニュアルを作成し、標準化する

• 業務手順を明確に書いたマニュアルを作成する

• 新人や異動者がすぐに業務を理解できるようにする

• 紙やデジタルで常に最新の状態に更新する

「自己流」で仕事を進めてしまうと、ミスが発生しやすくなります。標準化された手順を明文化することで、ミスの発生率を下げることができます!

② 社員教育を強化し、ミスのリスクを意識させる

• 定期的に研修を実施する(新しいシステムやルールが導入されたらすぐに説明会を開く)

• ミス事例を共有し、他の社員の意識を高める(「このミスをすると、どんな影響が出るのか?」を理解させる)

これにより、社員一人ひとりが「ミスをしないための意識」を持つようになります!

(2)事後対応策(ミスが発生しても影響を最小限にする)

どれだけ未然防止策を講じても、100%ミスをゼロにするのは難しいもの。

そこで大事なのは、ミスが発生した際に影響を最小限に抑えること!

ここでは、事後対応策として有効な2つの対策を紹介します。

ダブルチェック体制の強化

ダブルチェック体制の強化

「一人のチェックだけでは不十分」という考え方を持ちましょう!

重要な書類は、必ず2名以上で確認する

重要な書類は、必ず2名以上で確認する

• 取引先への見積書や請求書はダブルチェックを徹底する

• 顧客対応の記録は、別の担当者が確認する仕組みを作る

これにより、人間の見落としを防ぎ、ミスの確率を大幅に減らせます!

ミス発生後のフィードバックを徹底する

ミス発生後のフィードバックを徹底する

同じミスを繰り返さないためには、ミスが発生したら必ず振り返ることが重要です。

① ミスの原因を特定し、対策をマニュアルに反映する

• 「なぜこのミスが起きたのか?」を詳細に分析する

• 「次に同じミスをしないためにはどうすればよいか?」を考え、マニュアルやルールに反映する

② 定期的な振り返りミーティングを実施する

• 月に1回、ミスの振り返りミーティングを行う

• ミスの原因や再発防止策を全員で共有し、改善策を実行する

未然防止策と事後対応策を組み合わせることで、ミスを大幅に減らし、再発を防ぐことで同じミスを繰り返さない職場環境を作ることができます!

まとめ:ミスをゼロに近づけるために

いかがでしたか? ミスやトラブルを減らすためには、具体的なステップを踏んで対策を実施することが重要です!

① ミスやトラブルを分類・層別する!

① ミスやトラブルを分類・層別する!

② 発生要因を徹底分析する!

② 発生要因を徹底分析する!

③ 未然防止策と事後対応策を実施する!

③ 未然防止策と事後対応策を実施する!

これらのステップを踏むことで、あなたの職場からミスやトラブルが激減するはずです!

ぜひ、今日から実践してみてください! 管理職を目指すなら、「ミスを減らせる仕組み作り」ができる人材になりましょう!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4390cd2b.ad50cb16.4390cd2c.394d517b/?me_id=1213310&item_id=16850371&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1248%2F9784862761248_1_3.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

コメント