論理的な思考力は、管理職を目指すビジネスパーソンにとって必須のスキルです!特に、説得力のある理由付けができるかどうかは、部下の指導や上司への提案、クライアントとの交渉に大きな影響を与えます。

そこで活用したいのが 「三段論法」 です!これは古代ギリシャの哲学者アリストテレスによって体系化された論理的思考の基本形であり、日常のビジネスシーンでも非常に役立ちます。

しかし、三段論法を正しく理解しないと、論理の飛躍が生じたり、説得力のない主張になったりすることも……!今回は、三段論法の正しい使い方と、その落とし穴について詳しく解説します。

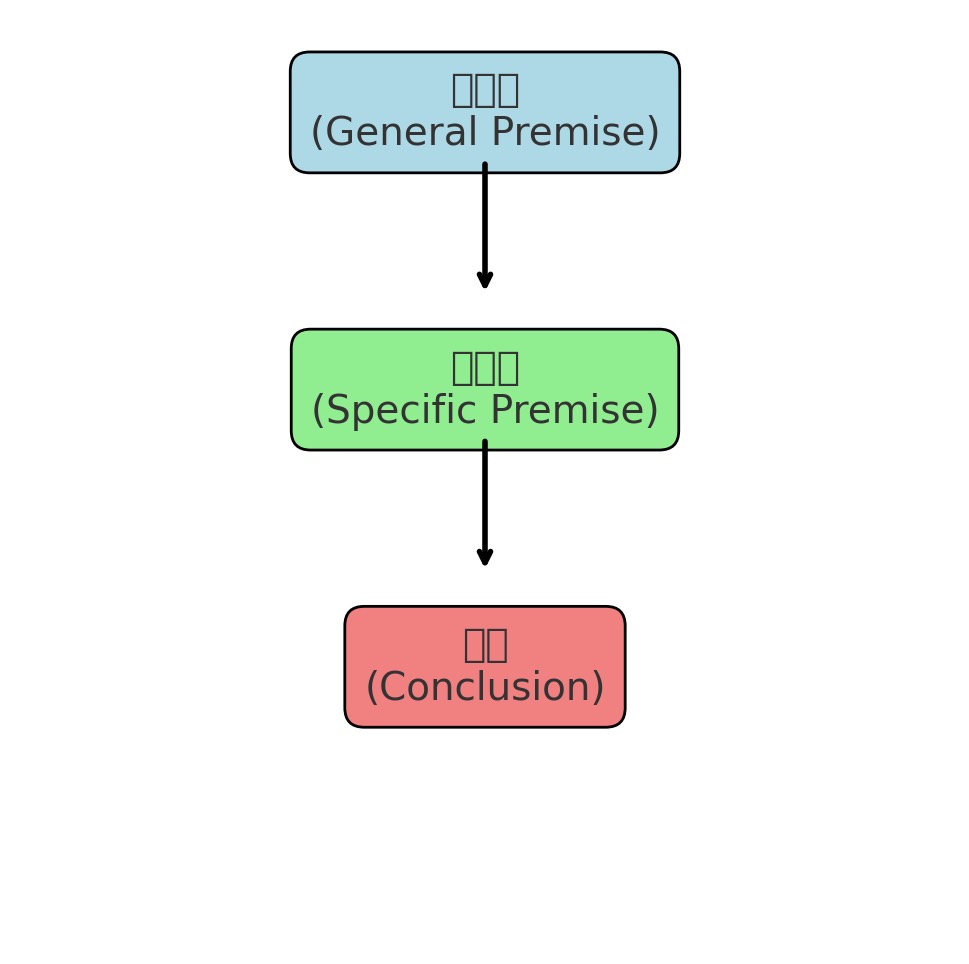

三段論法の基本構造とは?

「三段論法」という言葉を聞いたことがありますか?これは、物事を論理的に説明するための基本的な思考法 です。

例えば、以下のような論理の流れを見てみましょう。

大前提:「すべての人間は死ぬ」

小前提:「ソクラテスは人間である」

結論:「したがって、ソクラテスは死ぬ」

このように、2つの前提(大前提・小前提)から必然的な結論を導き出す論理の構造を三段論法といいます。

では、三段論法をしっかり理解するために、その仕組みや注意点、実際のビジネスシーンでの活用方法を詳しく解説していきます!

1. 三段論法の基本構造とは?

三段論法は、以下の3つの要素で成り立っています。

(1) 大前提(General Premise)

• すべての人や物に共通する一般的な法則やルールを示します。

• 例:「すべての哺乳類は肺呼吸をする」

(2) 小前提(Specific Premise)

• 大前提の中に含まれる具体的な対象や事例を示します。

• 例:「犬は哺乳類である」

(3) 結論(Conclusion)

• 大前提と小前提の関係から、論理的に導き出される結果です。

• 例:「したがって、犬は肺呼吸をする」

つまり、三段論法の基本形は以下のようになります。

大前提:「AはBである」

小前提:「CはAに含まれる」

結論:「したがって、CはBである」

この形を覚えておけば、どんな場面でも論理的な説明ができるようになります!

2. 三段論法の具体例(ビジネス編)

(1) 経営判断の例

大前提:「利益を上げるにはコスト削減が必要だ」

小前提:「X社はコストが高い」

結論:「したがって、X社はコスト削減をすべきである」

→ 経営の意思決定を論理的に説明できる!

(2) マーケティングの例

大前提:「広告を出すと認知度が上がる」

小前提:「新商品Yはまだ認知度が低い」

結論:「したがって、新商品Yは広告を出すべきである」

→ マーケティング施策の説得力が増す!

(3) 人事評価の例

大前提:「高い業績を上げた社員は昇進するべきだ」

小前提:「Aさんは高い業績を上げた」

結論:「したがって、Aさんは昇進するべきだ」

→ 公平な評価基準を示すことができる!

3. 三段論法の落とし穴と注意点!

三段論法は強力な論理ツールですが、間違った使い方をすると「論理の飛躍」や「誤った結論」に陥る危険性があります。

(1) 大前提が間違っている場合

誤った例

大前提:「左利きの人は天才だ」

小前提:「Bさんは左利きだ」

結論:「したがって、Bさんは天才だ」

→ 大前提が事実ではないため、結論も誤りになる!

(2) 小前提と大前提が正しくつながっていない場合

誤った例

大前提:「IT業界の企業は残業が多い」

小前提:「X社はIT企業だ」

結論:「したがって、X社の残業は多い」

→ X社の残業が多いとは限らない!誤った結論になってしまう!

(3) 極端な結論を出してしまう場合

誤った例

大前提:「売上が落ちた原因は社員のやる気のなさだ」

小前提:「Xさんはやる気がなさそうだ」

結論:「したがって、Xさんのせいで売上が落ちた」

→ 他にも売上が落ちた要因があるかもしれない!安易に結論を出すのは危険!

4. 三段論法を正しく使うためのポイント

では、どうすれば三段論法を正しく使えるのでしょうか?以下の3つのポイントを意識しましょう!

(1) 大前提が事実かどうか確認する!

• データや信頼できる情報に基づいているかチェックする!

• 例:「日本の労働生産性は低い」という前提なら、厚生労働省の統計を確認する。

(2) 小前提が本当に大前提に含まれるか検証する!

• 例:「IT企業の残業は多い」と言っても、全ての企業が当てはまるわけではない。具体的なデータをチェック!

(3) 結論が極端すぎないかチェックする!

• 「他の要因は考えられないか?」と自問し、結論の妥当性を検討する!

5. 三段論法をマスターして論理的思考を鍛えよう!

三段論法の基本形:「大前提」「小前提」「結論」の3つの要素から成り立つ!

三段論法の基本形:「大前提」「小前提」「結論」の3つの要素から成り立つ!

ビジネスでも活用可能! 経営・マーケティング・人事など、様々な場面で使える!

ビジネスでも活用可能! 経営・マーケティング・人事など、様々な場面で使える!

注意点を意識する! 大前提の事実確認、小前提との関連性、極端な結論に注意!

注意点を意識する! 大前提の事実確認、小前提との関連性、極端な結論に注意!

このように、大前提と小前提をしっかりつなげることで、説得力のある結論が導き出せる のです!三段論法を使いこなせば、上司や取引先に対しても説得力のある説明ができるようになります!

ビジネスでの三段論法の活用例

では、管理職を目指すあなたにとって、三段論法をどのように活かせばよいのでしょうか?

例えば、企業の融資判断を考えてみましょう。

• 大前提:格付けが低い企業には融資すべきではない。

• 小前提:X社は格付けが低い。

• 結論:したがって、X社には融資すべきではない。

このように、合理的な判断を説明する際に三段論法は非常に有効です。

しかし!三段論法を使う際には、ある 重大な落とし穴 に注意しなければなりません。それが 「論理の飛躍」 です。

三段論法の落とし穴!論理の飛躍とは?

三段論法は強力な論理ツールですが、間違った使い方をすると 誤った結論 を導きかねません。

たとえば、次のような論理展開を考えてみてください。

例1:外国人労働者と失業問題

• 大前提:米国の外国人労働者の数は100,000人だ。

• 小前提:米国の失業者の数は100,000人だ。

• 結論:したがって、外国人労働者がいなくなれば米国の失業者はなくなる。

……ちょっと待ってください!本当にそうでしょうか?

実際には、外国人労働者が担っている仕事を失業者がそのまま引き継ぐとは限りません。このように、大前提と小前提の因果関係が曖昧な場合、誤った結論を導いてしまう ことがあります。

もう一つ、こんな極端な例もあります。

例2:陰謀論の罠

• 大前提:私は何も悪いことをしていない。

• 小前提:最近、身の回りで良くないことばかり起こる。

• 結論:したがって、誰かが陰謀を立てて私を陥れようとしている。

……完全に 被害妄想 ですね!

このように、三段論法は正しく使わないと、論理の飛躍が生じ、説得力を失ってしまう のです。

論理的に正しい三段論法を使うためのポイント

三段論法を正しく使い、説得力のある主張をするためには、次の3つのポイントを意識することが重要です!もう少し詳しくポイントを解説し、実践的なアクションや役立つツールも紹介していきます。

1. 大前提が事実に基づいているか確認する!

なぜ重要なのか?

大前提が間違っていたら、その後の小前提や結論もすべて崩れてしまいます!根拠のない大前提は、相手に簡単に論破され、説得力を失ってしまうのです。

実践的なアクション

• 公的データや信頼できる情報源を活用する!

• 例:「日本の労働生産性は低い」という大前提を使うなら、厚生労働省や日本生産性本部のデータ などを確認する。

• もし「X社はブラック企業だ」という前提を置くなら、口コミサイト(OpenWorkやVorkers) などで実際の評価を調べる。

• データの信頼性を評価する!

• データの発行元は信用できるか?(政府機関・大学研究・大手シンクタンクが望ましい)

• データが古すぎないか?(最新のデータであることを確認)

• サンプル数は十分か?(少数の意見に基づくものではないか)

オススメのツール

○Google Scholar(https://scholar.google.com/)

• 論文や研究データを検索できるので、ビジネスでも信頼性のある情報を探すのに役立つ!

○総務省統計局(https://www.stat.go.jp/)

• 日本国内の経済・労働・人口などの統計データをチェックできる!

○ニュースサイト(日本経済新聞・Bloomberg・Reuters)

• 最新のビジネスデータを確認するのに便利!

2. 小前提と大前提が正しくつながっているか検証する!

なぜ重要なのか?

小前提が大前提とつながっていなければ、そもそも三段論法が成立しません!「それ、本当に関係ある?」と指摘されたら説得力がゼロになってしまいます。

実践的なアクション

• 小前提と大前提の「因果関係」をチェックする!

• 例:

• 正しい例:「すべての哺乳類は肺呼吸をする」「犬は哺乳類だ」「したがって、犬は肺呼吸をする」 → OK!

• 誤った例:「IT業界の労働時間は長い」「X社はIT企業だ」「したがって、X社の労働時間は長い」 → これは本当に正しい?X社の労働時間を実際に調べたか?

• 「本当にそうか?」と疑う癖をつける!

• 小前提と大前提の間に 例外や反証 がないかを考える。

• もし反証が見つかるなら、主張の仕方を変えるべきかもしれない。

オススメのツール

○MindMeister(https://www.mindmeister.com/)

• マインドマップツールを使って、大前提・小前提・結論の関係を整理すると論理の飛躍を防げる!

○NotionやEvernote(メモアプリ)

• 自分の論理展開をメモして、後から見直すクセをつけるのがオススメ!

3. 結論が適切かどうかチェックする!

なぜ重要なのか?

結論が極端すぎたり、他の要因を無視していたりすると、相手を納得させることができません!

実践的なアクション

• 「他の可能性はないか?」を考える!

• 例:「外国人労働者がいなくなれば失業者はいなくなる」 → 本当にそう?そもそも失業者がその仕事をやるのか?

• 例:「Xさんをクビにすれば会社の業績が上がる」 → なぜ?他に要因はない?

• 結論をシンプルにしすぎない!

• 「○○だから□□」の形にこだわらない ことも大切。

• 「□□の可能性が高いが、他の要因も考慮する必要がある」と、柔軟な主張を心がける。

オススメのツール

○ ロジックツリー(XMindやLucidchart)

• 「結論が飛躍していないか?」をチェックするのに便利!

• 結論にたどり着くまでの過程を視覚的に整理できる!

○ PREP法(Point・Reason・Example・Point)を活用する!

• P(結論) → R(理由) → E(具体例) → P(結論) の順で説明すると、論理が整理される!

○フィードバックをもらう!

• 自分の結論を誰かに話して「本当にそう?」と聞いてもらうと、論理の飛躍が見つかる!

三段論法を正しく使って説得力を高めよう!

1. 大前提が事実に基づいているかを確認する!

• データを使う! Google Scholarや統計データを活用!

2. 小前提と大前提が正しくつながっているか検証する!

• 因果関係が正しいか? MindMeisterで視覚化!

3. 結論が適切かどうかチェックする!

• 極端すぎないか? ロジックツリーを使って整理!

管理職を目指すなら、論理的思考は必須スキルです!三段論法を正しく使い、説得力のある説明をマスターしましょう!

サポートアイテム

三段論法や論理的思考を鍛えるためのグッズとして、以下のアイテムをオススメします!

• ロジックパズル・ボードゲーム

論理力や推理力を楽しく鍛えるために、数々のパズルや推理ボードゲームがおすすめです。これらは、論理展開のプロセスを体験的に学ぶのに役立ちます!

• マインドマップ作成ツール(ホワイトボード・付箋セット)

大前提、小前提、結論の関係を視覚化するためのホワイトボードやカラフルな付箋セットは、アイデアを整理するのに最適です。デジタルツールとしては、XMindやLucidchartのサブスクリプションも有益です!

• 論理思考に関する書籍

アリストテレスの『弁論術』や、現代のビジネスパーソン向けの論理思考・クリティカルシンキングに関する書籍(『ロジカル・シンキング』など)は、理論と実践の両面から学べるのでおすすめです!

• プランナー・ノートブック

日々のアイデアや論理展開を整理するための高品質なノートブックやプランナーも有用です。特に、PREP法やロジックツリーを記入できるレイアウトのものなら、論理構築の習慣化に役立ちます!

これらのアイテムを活用することで、三段論法を含む論理的思考のスキルを、実践的かつ楽しく向上させることができます!ぜひ、あなたの論理力を高めるためのツールとして取り入れてみてください。

まとめ:三段論法を正しく使い、論理的な説得力を手に入れよう!

三段論法は、論理的思考を磨き、説得力のある説明をするための強力なツールです。しかし、論理の飛躍や誤った前提に基づいた場合、誤った結論を導く危険性 もあります。

あなたが管理職を目指すなら、ぜひこの三段論法を活用しながら、論理的な説明力を高めてください!そうすれば、部下や上司、クライアントを納得させる説得力が身につき、論理的な思考を武器にして、キャリアアップにもつながるはずです!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/453144c1.ea890da7.453144c2.298cd7f6/?me_id=1192223&item_id=10015222&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmarusou%2Fcabinet%2Fcasino%2F1117-01.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4390cd2b.ad50cb16.4390cd2c.394d517b/?me_id=1213310&item_id=10970613&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1129%2F9784492531129.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4390cd2b.ad50cb16.4390cd2c.394d517b/?me_id=1213310&item_id=17513337&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1245%2F9784800241245.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

コメント