こんにちは!今日は、管理職を目指すあなたに向けて、要因解析のスキルをワンランク上に引き上げる方法をご紹介します。これを読めば、問題解決力が飛躍的に向上し、職場での信頼度アップ間違いなし!要因解析に苦手意識を持っている方でも実践しやすい「コツ」と「手法」をお伝えします。さっそく始めましょう!

要因解析に必要な2つの柱:網羅性と論理性

要因解析の目的は、問題の真の原因を明らかにし、適切な解決策を見つけること。そのためには、「網羅性」と「論理性」が不可欠です。しかし、「どうしても見落としがある気がする……」「論理的に考えたつもりが、抜け漏れがあった」と感じたことはありませんか?

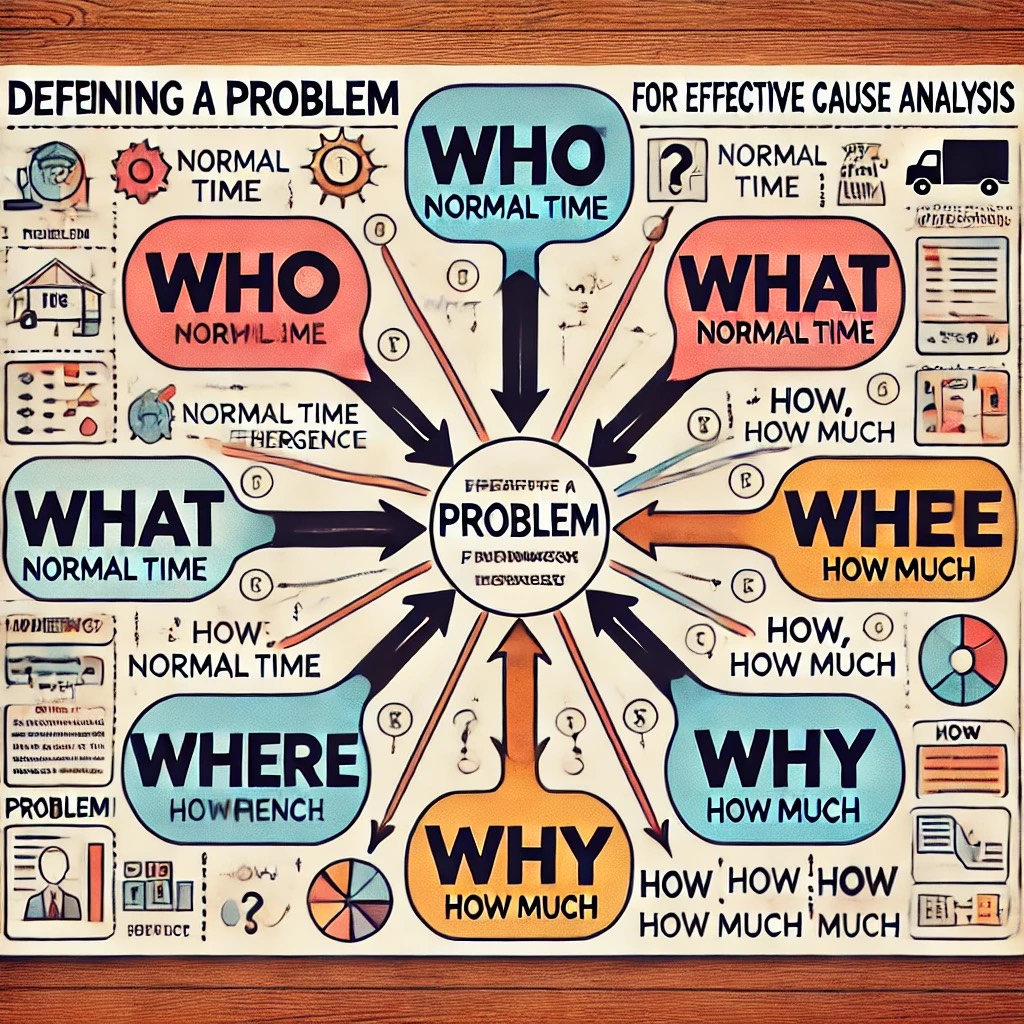

そんな悩みを解消するのが、5W2Hの視点を活用したアプローチです。この手法は、現象を明確に定義し、分析の道筋を整理するのに非常に役立ちます。

5W2Hで現象を具体的に定義する

まずは、問題点を5W2Hで分解してみましょう。例えば、以下のような観点で問題を定義していきます:

• What(何が)

• Who(誰が)

• Where(どこで)

• When(いつ)

• Why(なぜ)

• How(どのように)

• How much/How many(どれくらい)

例:申請書にミスがある場合

「申請書にミスがある」という問題を、この方法で具体化してみましょう。

Before: 「申請書にミスがある」

After: 「従業員が、申請場所で、申請する際に、正しい内容を書かない」

このように分解すると、見逃していた視点が浮かび上がります!たとえば「誰が(従業員が)」「どこで(申請場所で)」というポイントが新たに加わり、問題が一層明確になります。

分岐の視点で網羅性を担保する方法

次のステップは、5W2Hごとの「分岐の視点」を考えることです。ここで重要なのは、「2分岐」の考え方を用いること。対極的な要素を列挙することで、漏れを防ぎます!

分岐の例

1. When(いつ)

• 通常時

• 緊急時

2. Where(どこで)

• 本社

• 支社

3. Why(なぜ)

• 手順が不明確

• 確認不足

このように、シンプルに2つに分けて考えるだけで、要因の網羅性がグッと高まります。さらに、この分岐を組み合わせて「一次要因」「二次要因」「三次要因」と階層化していけば、見逃しの少ない要因体系が完成します。

関連性を意識した要因分析のポイント

5W2Hで現象を定義すると、もう一つのメリットがあります。それは、「問題点と要因の関連性」を見極めやすくなること。例えば、「申請書のミス」という問題に対して、「業務効率の悪さ」といった要因は少しズレている可能性がありますよね。問題点の定義をしっかり行えば、このようなズレを防ぐことができ、分析の精度が大幅に向上します!

まとめ:5W2Hと2分岐を活用して要因解析をマスターしよう!

要因解析で重要なのは、現象を正確に定義し、漏れなく整理することです。そのために:

1. 問題点を5W2Hで分解する

2. 分岐の視点を考え、体系化する

3. 問題点と要因の関連性を意識する

これらのステップを意識すれば、網羅性と論理性の高い要因解析が可能になります!

次のステップ:あなたの職場で試してみよう!

「百聞は一見に如かず」という言葉があるように、理論を学んだら実践が大事!今抱えている問題を5W2Hで分解し、分岐視点を使って要因を整理してみましょう。きっと、新たな発見があるはずです。そして、その結果を上司や同僚に共有することで、信頼度と影響力を高めることができます。

「やってみよう!」と思ったあなた、ぜひ一歩踏み出してくださいね!成功の鍵は、行動にあります。あなたの成長を応援しています!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4390cd2b.ad50cb16.4390cd2c.394d517b/?me_id=1213310&item_id=16850371&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1248%2F9784862761248_1_3.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

コメント