こんにちは!この記事を読んでくださっているあなたは、今まさに「問題解決力を身に付けたい」「普段の業務で問題解決思考を活かしたい」と考えているのではないでしょうか?特に管理職を目指している方なら、問題解決能力は欠かせないスキルです!しかし、実際には「時間がない」「すぐに結果を出したい」といった現実的な壁にぶつかり、問題解決のプロセスを疎かにしてしまうことも多いでしょう。

でも大丈夫です!本記事では、忙しいサラリーマンでも日常業務に組み込める、効果的な問題解決の考え方や習慣化の方法を、分かりやすくご紹介します。今日から一歩ずつ取り入れるだけで、あなたの仕事の質が大きく向上するはずです!

問題解決力を身に付ける重要性とは?

まず初めに、なぜ問題解決力が必要不可欠なのかを考えてみましょう。管理職の役割は、部下を指導し、チームを成功に導くことです。その中で、問題の発見と解決は避けて通れないプロセスです。例えば、売上が伸び悩んでいるとき、プロジェクトの進捗が遅れているとき、人間関係のトラブルが発生したとき…。どんな状況でも冷静に問題を分析し、効果的な解決策を導き出せる人こそが、リーダーにふさわしいと言えるでしょう。

しかし、どうでしょう?多くの人は、問題が発生した瞬間に「何とかしなければ!」と焦り、すぐに対策を講じてしまいます。結果的に、根本的な原因を解決できず、同じ問題が繰り返されることが少なくありません。

問題解決の基本プロセスを知ろう!

問題解決には段階があります。ただし、これを難しく考える必要はありません!重要なのは、問題解決のプロセスを思考習慣に組み込むことです。以下のプロセスを覚えて、日常の業務で意識的に使ってみましょう。

1. 問題を認識する

まず「何が問題なのか?」を明確にしましょう。「うまくいかない」「なんとなくおかしい」ではなく、具体的な事実として捉えることが重要です。例えば「売上が落ちている」のではなく、「先月の売上が前年比20%減少している」といった具合に、具体的な問題を特定します。

2. 原因を探る

次に、なぜその問題が発生したのかを考えます。このときに役立つのが「なぜなぜ分析」です。「売上が減少した原因は?」→「主要顧客が競合他社に流れた」→「競合のサービスが優れていた」といった形で、原因を深掘りしましょう。

3. 目標を設定する

次に、解決後の理想の状態を明確にします。「売上を前年比10%増加させる」「顧客満足度を向上させる」といった具体的な目標を立てましょう。このステップが抜けると、解決策の方向性がブレてしまいます。

4. 解決策を考える

ここで初めて具体的な行動計画を立てます。重要なのは、短期的な視点だけでなく、長期的な視点も取り入れること。例えば、「広告キャンペーンを強化する」だけでなく、「顧客へのリテンション施策を整備する」といった継続的な解決策を含めましょう。

5. 実行と振り返り

最後に、計画を実行し、その結果を振り返ります。結果が思わしくなかった場合は、再び原因を考え、解決策を修正します。この「PDCAサイクル」を繰り返すことで、問題解決の質がどんどん向上していきます!

日常で問題解決の思考を身に付けるコツ

では、忙しい業務の中でどうすれば問題解決の思考を習慣化できるのでしょうか?毎日ワークシートを作るのは確かに現実的ではありません。そこで、以下の3つの方法を提案します!

1. 「なぜ?」を問い続ける癖をつける

問題に直面したとき、「なぜこれが起きたのか?」をまず考えましょう。この一歩を習慣化するだけで、問題解決の質が劇的に向上します!例えば、会議で意見が出ない場合、「なぜ?」を5回繰り返して深掘りするだけで、原因が明確になることが多いのです。

2. 小さな問題解決を積み重ねる

大きな問題に直面するのを待つのではなく、日々の小さな課題にも意識的に取り組みましょう。たとえば、「メール対応が遅れている」「資料作成に時間がかかる」といった日常的な問題でもOKです。これを解決することで、自然と問題解決のスキルが鍛えられます。

3. フィードバックを受け入れる

解決策を実行した後、周囲の意見を積極的に取り入れることも大切です。「ここを改善した方が良い」「もっとこうすべきだった」といった指摘を謙虚に受け止めることで、次回以降の改善に役立てることができます。

子供のテストを例にした問題解決型思考

ここで、子供のテストを例にして、日常生活や仕事でよく見られる思考パターンを具体例を交えて解説し、問題解決型思考への移行方法をご紹介します。

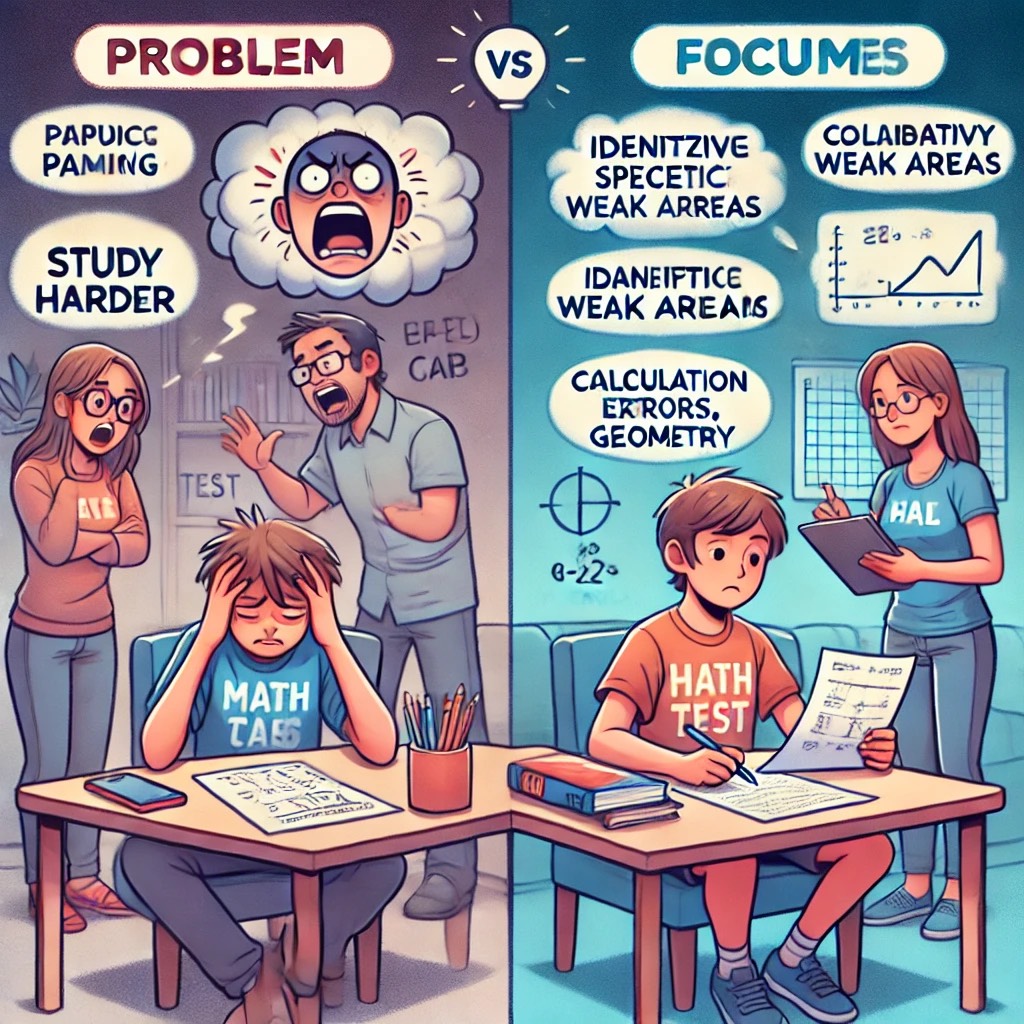

一般的な思考習慣 vs 問題解決型思考習慣の違い

まず、問題が発生したときの一般的な思考習慣と、問題解決型の思考習慣の違いを見てみましょう。

一般的な思考習慣

• 「これは大変だ…」

• 「どうしよう…」

• (すぐに対策を始めてしまう)

このような思考は、一見すると行動が早く見えますが、実は効果的でないことが多いのです。なぜなら、問題の本質を理解しないまま行動してしまうと、結果的に同じ失敗を繰り返す可能性が高いからです。

問題解決型思考習慣

• 「これは大変だ…」

• 「一体どこがどうなっているんだ?」

• 「どこまでやれば良いんだ?」

• 「ところでなぜこうなったんだ?」

• 「どうしよう!」

このように、冷静に問題の原因を探り、解決策を練るプロセスを踏むことで、より的確な行動が取れるようになります。では、これを具体例で見てみましょう。

一般的な思考習慣のケース

例えば、子供の数学のテストの成績が悪かったとしましょう。このとき、多くの親が陥りがちな行動は以下の通りです。

1. 「数学の点数が悪いなんて大変だ!」

2. 「もっと勉強しなさい!」(すぐに対策へ飛びつく)

このアプローチでは、子供が本当に点数を伸ばすために必要な改善がなされない可能性があります。なぜなら、ただ勉強量を増やしても、それが適切な方法でない場合、点数は伸びないからです。

問題解決型思考習慣のケース

では、問題解決型の思考習慣ではどうするのでしょうか?次のようなプロセスを踏みます。

1. 「どこが悪いのか」を明確化する

数学のテストの中でも、どの部分ができなかったのかを明確にします。例えば、計算問題ができないのか、図形問題が苦手なのか、記述問題が苦手なのかを特定します。「数学の点数が悪い」では対象が漠然としすぎて、具体的な解決策が見えません。

2. 「なぜ悪いのか」を掘り下げる

次に、悪い部分の原因を探ります。例えば、計算問題ができない場合には、次のような要因が考えられます。

• 計算の公式を覚えていない

• 単純な計算ミスが多い

• 検算をしていない

このように、原因を具体的に掘り下げることが大切です。

3. 「どこまでやれば良いのか」を考える

次に、解決すべき目標を設定します。例えば、「計算問題で50点以上取れるようにする」「公式を全て暗記する」といった具体的な目標です。目標を設定することで、行動が計画的になります。

4. 「どうしよう」を考える(対策の立案)

最後に、効果的な対策を考えます。例えば、次のような対策が考えられるでしょう。

• 計算の公式を復習する時間を毎日確保する

• 小テストを通じて検算の癖をつける

• 計算ミスが出る箇所を重点的に練習する

このように具体的な対策を講じることで、問題の根本解決が可能になります。

日常で問題解決型思考を習慣化する方法

では、どうすれば問題解決型思考を日常に取り入れられるのでしょうか?ここでは、実践的な3つの方法を紹介します。

1. 「なぜ?」を問い続ける習慣をつける

問題が発生したとき、まず「なぜこれが起きたのか?」を深掘りしましょう。この一歩だけでも、表面的な対策ではなく、本質的な解決策が見えてきます。

2. 具体化する癖をつける

「どこが悪いのか」「どこまでやれば良いのか」を明確にすることで、行動計画がより効果的になります。曖昧な課題をそのままにしないよう注意しましょう。

3. 小さな成功体験を積む

日常の小さな課題を解決する中で、問題解決型思考を鍛えましょう。例えば、「資料作成が遅れている」という課題に対して、どこが原因かを考え、改善策を試すだけでも十分な練習になります。

最後に

問題解決力を高めることは、管理職への第一歩です。そしてそれは、特別な才能や大量の時間を必要とするものではありません。むしろ、日々の小さな意識改革と継続的な取り組みこそが成功への近道です!

ぜひ今日から、問題に直面したときは「どこが悪い?なぜ悪い?どうすれば良い?」と徹底的に考え抜き、問いかける習慣を始めてみてください。この小さな変化が、仕事の質を向上し、あなたを大きな飛躍へと導いてくれるはずです。

次のステージに進むために、今日からぜひ、「問題解決型思考」を実践し、まずは一歩を踏み出しましょう!あなたの挑戦を心から応援しています。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4390cd2b.ad50cb16.4390cd2c.394d517b/?me_id=1213310&item_id=16850371&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1248%2F9784862761248_1_3.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

コメント