職場で発生する問題の多くは、単独で存在しているわけではありません。業務のミス、コスト増加、納期遅れ、リソース不足——これらの問題が連鎖的に絡み合い、一つの問題を解決しても、また別の問題が発生する…こんな経験はありませんか?

まるで「モグラたたき」のように、次々と現れる問題に対処しているうちに、根本的な解決には至らず、結局、組織全体のパフォーマンスは向上しない…。

では、どうすればこの悪循環を断ち切ることができるのでしょうか?

答えは「問題の見える化」と「構造的な整理」にあります!

今回は、管理職を目指すあなたに向けて、複雑に絡み合った問題を解決するための実践的なアプローチを解説します。問題の本質を見極め、職場を真に改善する方法を手に入れましょう!

なぜ問題は次々と発生するのか?

まず、なぜ問題が次々と発生するのかを考えてみましょう。

例えば、次のようなシナリオを想像してみてください。

1. 業務のミスが発生する

2. その影響でやり直し作業が増え、残業が発生する

3. 残業が続くことで従業員の疲労が蓄積し、さらにミスが増える

4. ミスの増加により、業務の納期が遅れる

5. 納期の遅れを取り戻すために無理なスケジュールを組む

6. 結果としてさらなるミスが発生する…

このように、一つの問題が別の問題を引き起こし、どんどん負の連鎖が広がってしまうのです。

この連鎖を断ち切るには、「問題を俯瞰的に整理し、因果関係を見える化する」ことが必要です!

問題を整理する3つのステップ!

では、実際に職場の問題を見える化し、解決するためのステップを解説していきます。

ステップ1:問題をもれなく洗い出す

まずは、現在職場で発生している問題をすべてリストアップしましょう!

ここでは、

「こんなことも問題になるの?」と思うことも含める

「こんなことも問題になるの?」と思うことも含める

重複しても気にせず、とにかく数を出す

重複しても気にせず、とにかく数を出す

この2点を意識してください。

問題を抽出する際は、以下のような視点で考えると効果的です。

• 業務品質の問題(ミス、不具合、クレーム)

• コストの問題(無駄な作業、残業の増加、材料費の高騰)

• 納期の問題(スケジュール遅延、人手不足による遅れ)

• 人材の問題(スキル不足、モチベーション低下、離職率の増加)

例えば、あるプロジェクトで「納期が遅れている」という問題があったとします。

納期遅れの原因を探ると、

• 業務フローにムダがある

• 人手が足りない

• スキル不足で作業が遅れている

といった複数の問題が絡み合っていることが見えてきます。

まずは、職場の問題をすべて洗い出すことが最初のステップです!

ステップ2:問題をグルーピングする

次に、洗い出した問題をグルーピングします。

たとえば、

「業務のミス」

「業務のミス」

「スキル不足」

「スキル不足」

「納期遅れ」

「納期遅れ」

これらは一見バラバラな問題に見えますが、実は「業務改善の問題群」としてまとめることができます。

他にも、

「残業増加」

「残業増加」

「コスト増加」

「コスト増加」

「人手不足」

「人手不足」

これらは「労働環境の問題群」として整理できます。

問題をグルーピングすることで、全体の構造が明確になり、解決すべき優先順位が見えてくるのです!

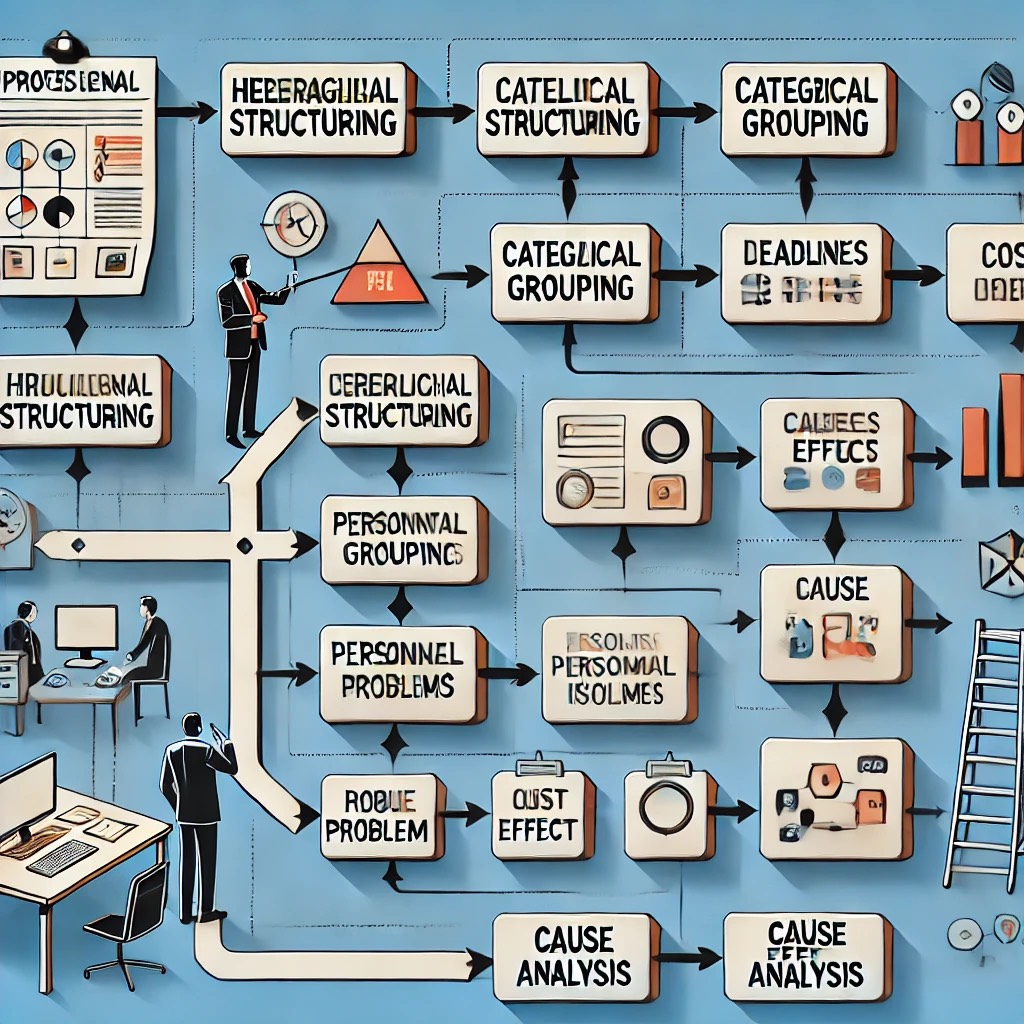

ステップ3:問題の構造を整理する

仕事をしていると、さまざまな問題が次々と発生し、その場しのぎの対策では根本的な解決にはなりません。 「本当に解決すべき問題」 を見つけ、効果的な対策を打ち出すためには、 「問題を構造化して整理すること」 が必要です。

そこで、問題を 3つの視点 で整理し、効果的な解決策を見つける方法を詳しく解説します!

問題の構造を整理する3つの視点

問題を解決する前に、まず 発生している問題を正しく整理すること が重要です。そのためには、以下の3つの視点から問題を分類・分析してみましょう。

1. 階層構造で整理する

1. 階層構造で整理する

問題には大小さまざまなものがあります。大きな問題の下には、それを引き起こしている小さな問題が潜んでいることが多いのです。

例えば、「業務品質が悪い」という大きな問題があるとします。その中には、以下のような細かい問題が含まれているかもしれません。

• 業務品質が悪い(大きな問題)

• ミスが多い(中レベルの問題)

• 業務マニュアルが不十分

• 社員のスキルが不足している

• チェック体制が甘い

このように 「大→中→小」 という 階層構造 に整理することで、 どこに根本的な問題があるのか? が明確になります。

2. 種類構造で整理する

2. 種類構造で整理する

職場には さまざまな種類の問題 が存在します。これを 「カテゴリ別」にグループ化 することで、問題の傾向をつかむことができます。

例えば、以下のように分類できます。

• コストの問題

• 残業が多い

• ムダな業務が発生している

• 納期の問題

• 業務の遅延が多発

• 作業時間の見積もりが甘い

• 人材の問題

• 社員のスキル不足

• 採用がうまく進んでいない

このように 同じ種類の問題をまとめる ことで、 どのカテゴリの問題が特に深刻なのか? を把握しやすくなります。

3. 因果関係で整理する

3. 因果関係で整理する

問題には、 原因と結果 の関係があります。ある問題が別の問題を引き起こしているケースも多いのです。

例えば、

1. 社員のスキル不足 → ミスが増える

2. ミスが増える → クレーム対応が増える

3. クレーム対応が増える → 業務が遅延する

4. 業務が遅延する → 納期が守れなくなる

このように 因果関係を整理することで、「根本原因」を特定できる のです!

問題の全体像を整理すれば、優先すべき課題が明確になる!

これら3つの視点で問題を整理すると、

「どの問題を解決すれば、他の問題も自然と解決に向かうのか?」

がはっきりと分かるようになります!

たとえば、「ミスを減らしたい」という場合、以下のような対策が考えられます。

チェック体制を強化する

チェック体制を強化する

従業員の教育を充実させる

従業員の教育を充実させる

マニュアルを改善する

マニュアルを改善する

しかし、ここで 問題の全体像を整理せずに行動すると、根本的な原因が見落とされる 可能性があります。

もし、 「そもそも人手が足りない」 という原因があるなら、上記の対策だけでは限界があります。

その場合、まず 「人材確保」 を優先的に進めるべきなのです!

問題を構造化すれば、解決の道筋が見える!

職場の問題を適切に整理し、根本的な解決策を見つけるためには、

階層構造で問題を分類する

階層構造で問題を分類する

種類構造で問題の傾向をつかむ

種類構造で問題の傾向をつかむ

因果関係を整理して根本原因を特定する

因果関係を整理して根本原因を特定する

この3つの視点を取り入れましょう!

そうすれば、 「目の前の問題に振り回される」のではなく、「本当に解決すべき問題」に集中できる ようになります。

このように、問題の全体像を俯瞰して考えれば、効果的な優先順位をつけることができます!

まとめ:問題を整理し、職場を根本から改善しよう!

職場の問題を次々と解決していくためには、「見える化」と「構造化」が鍵です!

もれなく問題を洗い出す

もれなく問題を洗い出す

類似する問題をグルーピングする

類似する問題をグルーピングする

階層・種類・因果関係を整理する

階層・種類・因果関係を整理する

この3つのステップを実践すれば、単なる場当たり的な対処ではなく、職場全体を本質的に改善することができます!

今日からぜひ、「問題の見える化」に取り組んでみてください!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4390cd2b.ad50cb16.4390cd2c.394d517b/?me_id=1213310&item_id=16850371&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1248%2F9784862761248_1_3.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

コメント